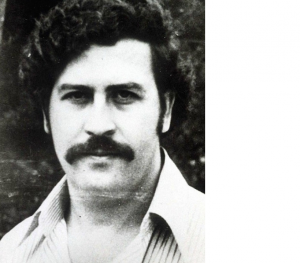

Medellín, como muchos de ustedes deben saber, es la ciudad principal del departamento de Antioquia, en la región noroccidental del territorio colombiano. Cobró fama a nivel mundial en la década de los 80, del siglo pasado, por ser la ciudad desde la cual operaba el Cartel de Medellín, cuyo capo era el archifamoso Pablo Escobar. Este individuo, que empezó como ladrón de automóviles, se convirtió a principios de la década mencionada en uno de los hombres más ricos del mundo, pues controlaba gran parte del tráfico de cocaína que ingresaba en los Estados Unidos. Articuló a su alrededor una organización delictiva que funcionó por varias décadas, bajo la sombra de sus incursiones políticas y de la generosidad que demostraba con las personas de escasos recursos. Llegó a ser el delincuente más buscado del mundo, de acuerdo con los servicios de seguridad estadounidenses. Murió acribillado por la policía colombiana en 1993, mientras intentaba escapar por el tejado de una casa popular de la capital paisa.

Medellín, ahora bien, de acuerdo con la película, es una palabra que sugiere la forma como se entendía la guerra contra el narcotráfico en décadas pasadas. Medellín parece sugerir la imagen de Escobar, capo de capos, cuyos sicarios asesinaron a diversos personajes de la vida pública colombiana, incluyendo varios candidatos presidenciales. Un poder gigantesco en manos de una sola persona. La película, en cambio, intenta recrear algunas de las nuevas maneras que tiene el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Ciudad Juárez es uno de los muchos puntos “calientes”; Tijuana, Sinaloa, Michoacán, el Urabá Antioqueño colombiano, etc., se despliegan en el sur como “nuevos” epicentros del tráfico de estupefacientes. Ya no hablamos de un gran Cartel, sino de múltiples organizaciones criminales. Y no hablamos tampoco de enemigos que se deben aniquilar, sino de capturas que favorezcan la llamada “colaboración con la justicia” y la “rebaja de penas”.

En la película Sicario vemos cómo se revela la “verdadera” identidad de Alejandro – Medellín. Se trata de múltiples rostros que van apareciendo en la medida en que pasan los minutos. Diversos antifaces que se desvanecen silenciosamente. Al principio es un individuo que despierta serias dudas en Kate, pues no se trata de alguien con la “jurisdicción” necesaria como para participar en la investigación ni en la operación armada. Luego, en la incursión en Ciudad Juárez, Alejandro es uno más de los mercenarios que intervienen en el operativo. También es el investigador principal, pues averigua sobre el túnel construido en la frontera, que motiva el desenlace de la película. En el túnel, a su vez, se comporta como un soldado heroico (del lado estadounidense), para luego pasar a ser, del lado mexicano, el Sicario que cobra venganza. Allí conocemos su faceta como víctima de la guerra entre carteles; su rostro como esposo y padre de familia; advertimos su pasado como delincuente y su presente como informante que colabora con la justicia estadounidense. Alejandro se asocia, al final de la película, con Medellín, la ciudad, y por ende con Escobar y su organización criminal.

La guerra contra las drogas ha cambiado. Medellín es el pasado; Ciudad Juárez parece el presente. Ya no se trata de Pablo Escobar sino de Faustos Alarcones. Y las modalidades de la guerra también cambian: en el túnel, más que una incursión armada parecen las imágenes de un videojuego, en donde las cámaras de visión nocturna nos hablan de una realidad muchos más nítida y transparente, brillante, que la “realidad verdadera”. Una hiperrealidad que lleva a que en ocasiones se preste más atención a los detalles técnicos de las tecnologías militares, que al análisis de los contextos sociopolíticos o de las causas o las consecuencias de la guerra. Para el soldado es más importante, en nuestros días, trabajar en los simuladores o en el mundo virtual de entrenamiento militar, que entender los motivos de la guerra y las implicaciones de una incursión armada.

La guerra contra los carteles del narcotráfico, en este orden de ideas, es un buen tema para Hollywood. Se trata de un espectáculo hiperreal en donde los rostros, y las ciudades, se difuminan bajo múltiples miradas. Con las cámaras de visión nocturna asistimos a la cacería del capo, auspiciada por los servicios secretos americanos. Nosotros hacemos parte del videojuego, y simulamos que al final, también, ganamos.