Rivera, Silvia. Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina, Tinta Limón ediciones, 2015, 351 pp.

Susan Sontag, a quién Silvia Rivera menciona más de una vez en este libro, afirma que “una sociedad llega a ser ‘moderna’ cuando una de sus actividades principales es producir y consumir imágenes”. Esta afirmación parece no condecir con la propuesta teórica, metodológica y táctica de Sociología de la imagen, un libro conformado por una compilación de artículos, ponencias, entrevistas y escrituras de lo oral/iconográfico que montan una propuesta descolonizadora y desmantelizadora de los “procesos de internalización de lo colonial” (311). Si para Sontag la imagen (y sobre todo la fotográfica) es una clave para afiliarse en la modernidad, para Rivera es quizás el último resquicio desde el cual es posible indagar el tejido de lo social e incluso ingresar a un nuevo tipo de conocimiento “riesgoso y abismal” (286). Esto, insisto, a pesar de citar a Sontag a su favor.

Es así que la propuesta de una “sociología de la imagen” requiere una metodología que, según Rivera, nace de las exigencias de una práctica (académica) que se despliega en el abigarrado mundo andino. Rivera explica este proceso, en primera instancia, como un tránsito entre imagen y palabra: “El tránsito entre la imagen y la palabra es parte de una metodología práctica y pedagógica que, en una universidad pública como la UMSA, me ha permitido cerrar las brechas entre el castellano standard-culto y los modos coloquiales del habla” (176), o bien, “estamos construyendo un escenario taypi [en el glosario que se incluye al final del libro se define esta palabra aymara como “centro, término medio entre dos extremos”], en el que dialoga la teoría con la práctica, el norte con el sur, la realidad pensada y habitada con aquella enjaulada en los libros” (295-96). El anclaje metodológico que propone Rivera busca promover “historias alternativas” (73) y esto implica asumir la pluralidad de significados que puede tener la historia, en este caso, ya no tejida (y manipulada) solo por sujetos ligados al oficialismo, sino también por quienes hacen, narran o sufren esta historia, según afirma (73). “Un pasado remoto emerge vivo, imágenes atávicas salen a la superficie y actúan, la furia de los tiempos se desata” (285). Cabe resaltar que esta enfática afirmación, según reconoce Rivera, tiene que ver con el concepto de crisis social como un momento de disponibilidad cognoscitiva, propuesto por Zavaleta Mercado en Lo nacional popular, libro que comentaré próximamente.

El anclaje metodológico, a su vez, le permite a Rivera trazar un recorrido que pone en contacto diferentes periodos históricos, leídos desde dos recursos documentales concretos: las fuentes orales y la expresión iconográfica. Ambos recursos son incorporados desde publicaciones asumidas como representativas de periodos históricos concretos: los dibujos de Guamán Poma en la Nueva Corónica (s. XVI); las acuarelas del Álbum de Melchor María Mercado (s. XIX); las fotografías del Álbum de la revolución de José Fellman Velarde (s. XX); o los montajes cinematográficos de Javier Sanjinés. También Rivera incorpora en este corpus de publicaciones su propia experiencia como docente e investigadora a través del uso de material fotográfico y gráfico.

Existe en este anclaje metodológico, entonces, una apuesta directa por la imagen (¿moderna?) y su capacidad irreductible de producir grietas y fracturas en el ámbito normativo de lo histórico, social y político. Esta apuesta es la que Rivera encara para demostrar su hipótesis de trabajo a partir del estudio concreto de las fuentes mencionadas más arriba.

Algo más, Rivera formula (fiel al gesto descolonizador que asume) un operador intelectual y práctico, el significante ch’ixi, para dinamizar sus aproximaciones y, a su vez, para deslindarse de cualquier perspectiva endógena o esencialista, aunque, valga decirlo, en cierto momento plantea el uso de las imágenes como illas [según el glosario, las illas son objetos pequeños (piedras, miniaturas) que se usan para invocar la materialización del objeto real que representan, vale decir, illas “que representan la esencia del objeto…” (299)]. El significante aymara ch’ixi circula inclaudicable por todo el libro y es un operador porque determina el punto de vista de esta lectura. Estas “miradas ch’ixi desde la historia andina”, según dice el subtítulo, buscan establecer zonas taypi en las cuales se pueda leer un sentido de “gris jaspeado” que trae esta palabra, es decir, las manchas que se sustentan en lo múltiple y contradictorio de la historia, donde lo ch’ixi no establece, en sus tensiones, estados transitorios que habría que superar a la manera de Hegel, sino campos de “fuerza explosiva y contenciosa” (295, 310) que potenciaría nuestra capacidad de pensamiento y acción.

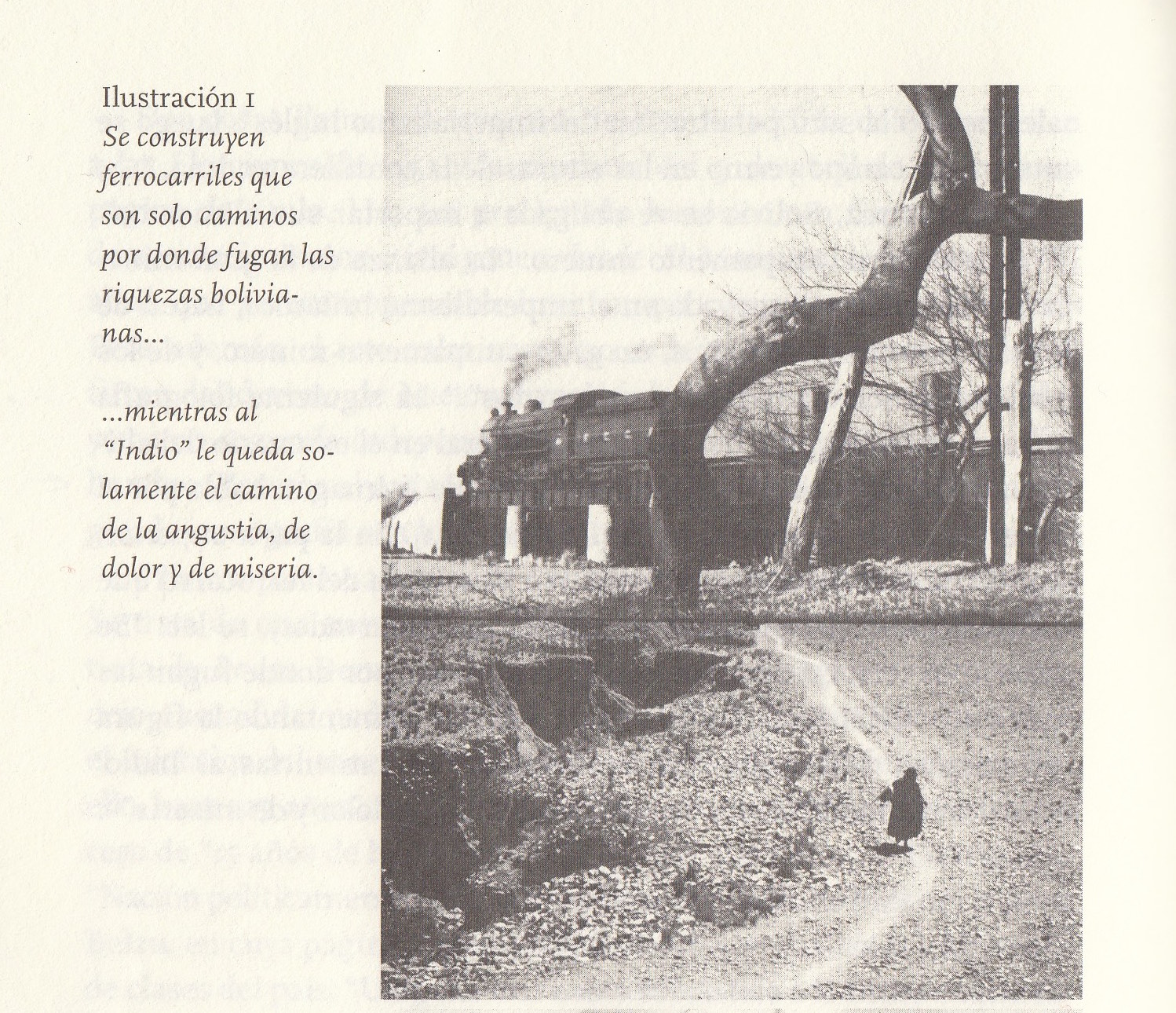

A estas alturas (andinas) creo vale la pena, al menos, exhibir un ejemplo de los varios que propone Rivera. La oficial valoración histórica que se festeja o se festejaba en Bolivia por la revolución nacionalista de 1952 es desmantelada por Rivera a partir del análisis del Álbum fotográfico que publicó Fellman Velarde en 1954, el conocido ideólogo movimientista y mano derecha de Paz Estenssoro. Rivera “mira” y analiza el mecanismo ideológico y manipulador del montaje fotográfico y textual plasmado en las páginas de este Álbum y demuestra el uso de esta publicación masiva y lujosa como estrategia de domesticación de las multitudes insurrectas según los lineamientos para la conformación de una ciudadanía mestiza y homogénea. Si bien este Álbum se propone como un órgano político-cultural que pretendía lograr una reinvención de la historia, este programa ideológico no tarda en revelar sus macabras intenciones respecto a ese nuevo ciudadano híbrido (y sin memoria), pero homogéneo, que se deseaba forjar. Vía oral/visual (directa) Rivera se entera, por ejemplo, que una de las fotos utilizadas por Fellman Velarde estaba “trucada”, es decir, modificada, alterada en su composición original (infra.). La estrategia narrativa consiste, señala Rivera, en presentar de par en par las oposiciones culturales y políticas como en la foto claramente se da. La alegoría del ferrocarril del progreso liberal en el escenario del altiplano que se dirige hacia la derecha pictórica, acompañada de un texto que dice: “Se construyen ferrocarriles que son solo caminos por donde fugan las riquezas bolivianas…”, en contraposición a la imagen de una mujer de luto y de pollera que camina cuesta arriba, acompañada de un texto que dice: “…mientras, al ‘Indio’ le queda solamente el camino de la angustia, de dolor y de miseria” (113-15). Fellman había recortado la imagen de la ciudad de La Paz, donde se dirigía la mujer, para que encaje en su texto y por supuesto en la composición fotográfica final. Rivera al parecer no reniega de este ardid, para ella “crear es también descubrir” (287), como dice citando a Sontag. Su reclamo radica en el uso de estos recursos sin asidero de base, vale decir (y aquí considero radica su propuesta de fondo), sin entender que el “montaje creativo” (289) debe interpelar el colonialismo interior y exterior de una sociedad, un montaje que haga hablar desde una práctica ch’ixi a las fisuras del tiempo y que muestre cómo las cosas son (¿esencialismo?), en vez de figurarse cómo deberían ser; en este caso, cómo las voces subalternas deberían resistir a integrarse en una narrativa monológica de progreso y modernización. Solo así, insiste Rivera, podrá reconstruirse una realidad “por las mutuas resonancias que produce el montaje entre imágenes diversas” (290), pues la imagen (bajo una mirada ch’ixi) “reactualiza las fuerzas que dan forma a la sociedad, a tiempo de organizar lo abigarrado y caótico en un conjunto de descripciones ‘densas’ e iluminadoras” (88-89).

La palabra ch’ixi anda circulando desde hace tiempo en los estudios andinos y cada vez más prolifera en ámbitos académicos que Rivera abiertamente desacredita en este libro, me refiero, sin ir muy lejos, al mercado intelectual de los estudios culturales presente en la academia norteamericana “donde proliferan los intereses corporativos y las camarillas” (306). Si bien este término, y todo el aparato intelectual “alternativo” que lo acompaña, fue acuñado por una socióloga que se reconoce (también a la manera ch’ixi) artista e intelectual iconoclasta (283), es probable que su impulso de resistencia corra el riesgo de diluirse en la boca de Leviatán que ya anda al acecho para transformar esta propuesta en materia prima de nuevas elucubraciones teóricas.