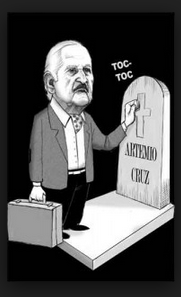

Es interesante que hemos leído esta obra inmediatamente después deleer Hijo de Hombre por Roa Bastos, incluso si la racionalización era de leerlas por el año de publicación, porque los aspectos semejantes entre los dos con respecto a la estructura, la narración, y los temas centrales crean una progresión natural desde el uno al otro. De nuevo nos hallamos con el desafío de estar atento a la historia de la vida del protagonista, Artemio Cruz, mientras que el relato salta desde una época a otra; no en orden cronológico, sino en lo que parece un orden aleatorio. Por lo menos Fuentes nos proporciona las fechas de cada época, las que sirven como capítulos, para que el lector sepa la edad del protagonista y los otros personajes. Este mosaico de fragmentos construye el personaje y su historia. El autor prepara al lector para esta estructura a partir de la primera página:

Contraigo los músculos de la cara, abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa de mujer. Soy esto. Soy esto. Soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. (115)

A mí, esta imagen sugiere la teoría del psicoanalista francés Jacques Lacan, la del estado del espejo. Aunque en realidad Artemio Cruz es un viejo, en su lecho, es como si fuera un niño que se reconoce en el reflejo por primera vez. Vemos esta introspección en los momentos de dolor (a la vez físico y mental)por las malas decisiones que ha hecho en su pasado. Para mí es lo más evidente en la época de 1939 en que está atormentado por la muerte de su hijo, así como sus propias malas acciones: de profundis clamavi / de profundis clamavi (341).

Sin embargo, la fragmentación de la narrativa hace aun más compleja debido a tres líneas narrativas dentro de cada época; otra semejanza a Hijo de Hombre, aunque la obra de Roa Bastos sólo tenía dos: la de Miguel Vera y la otra de la tercera persona. En la narrativa triple de Artemio Cruz tenemos el yo, en que Cruz cuenta la historia en primera persona, en el presente; el tú , el subconsciente de Cruz, cantándose su propia historia en el futuro para encontrar sentido de su vida; y el él, que cuenta la historia de Cruz y los otros personajes en la tercera persona. A través de esta fórmula triple narración, y a lo largo de la novela, aparece de nuevo esta idea de las historias diferente como parte de una gran Historia, como Bruno había escrito en su blog en la primera semana. En el caso de Artemio Cruz, a diferencia de la Historia de Paraguay en Hijo de Hombre, tenemos la Historia de México, personificado por un protagonista que simboliza el país después de la revolución; al principio ideólogo pero al fin un cuerpo corrupto.

Otro aspecto congruente entro los dos es la narrativa circular, en este caso Cruz cuenta su propia historia al revés, desde su lecho hasta su nacimiento, y de repente el relato gira de nuevo a su muerte en la mesa de operaciones. Me quedo con algunas preguntas después de leer esta novela compleja. A mí, me parece como su vida era caracterizada por la muerte, y con este podemos, quizás, leer el titulo desde otra perspectiva. No me refiero a las muertes múltiples por sus manos corruptos, sino las que a causa de la trama a crean su corrupción. Pienso específicamente en las muertes de su madre, de Lunero, de su hijo.

También me llamaron la atención algunos detalles que me tienen intrigada, como el uso de los colores y el lujo a lo largo de la novela, específicamente la abundancia de azul (347) y la presencia de los perros, ya sean sus ladridos que pueden señalar muerte eminente o sean sus collares intricados que Fuentes siempre describe en detalle. Además, me pregunto si hay algo significativo en la imagen de la ventana, porque Cruz siempre ruega a las mujeres que se abran la ventana en su habitación (creo que eso ocurre en casi todos los “capítulos”). Hay mas, por supuesto, pero ya he escrito demasiado… así, llegaré a clase hoy con mas cuestiones de comentarios con respecto la obra elegida para esta semana.