Contra-pedagogía como semiótica

Algunas notas sobre “Contra-pedagogías de la crueldad. Clase 1”

La primera clase de los seminarios impartidos por Rita Segato, que se convertirán luego en el libro Contra-pedagogías de la crueldad (2020), resume temas presentes en toda la obra de la antropóloga. La clase, al menos en su formato escrito, está dividida en diez apartados y una ronda de preguntas. Si bien, la clase es pedagógica, ésta está lejos de seguir moldes tradicionales, o al menos, Segato afirma su intención de comunicar a manera de diálogo polifónico. El fluir polifónico que registra la voz de Segato, vuelta prosa en la versión escrita de la clase, comparte saberes sobre el género, la violencia, el racismo, la colonialidad del poder y del saber, el eurocentrismo y el rol que juegan “los intelectuales” en la sociedad contemporánea. Por otra parte, hay un elemento no mencionado, pero aludido en toda la clase y éste mismo condiciona la articulación de toda la reflexión. Si la clase es polifónica y comunicativa, es porque la clase en sí misma también reflexiona sobre la posibilidad de comunicar y más aún sobre el funcionamiento de la comunicación. La comunicación fluctúa, no cristaliza interpretaciones.

Segato comenta algo particular que experimentó. Esto es, que su trabajo etnográfico en los años 70 excedía, no encajaba, o simplemente no era explicable por las categorías tradicionales con que la antropología estudiaba el género. “No tenía como nombrar lo que había encontrado” (24), dice Segato. El grupo analizado, en el que se ve cómo “un orixá coadyuvante o ‘adjunto’, un organismo biológico que sólo juega un papel en la división del trabajo ritual y un papel social que permite a mujer u hombre en sus muchas variedades ejercer el liderazgo político de la comunidad” (24) desafía completamente las normas de género convencionales. Para darle palabras al silencio antropológico, Segato dice que “recordé la gramática, con sus sustantivos masculinos y femeninos, con sus artículos masculinos y femeninos, donde masculino y femenino son atribuidos por reglas arbitrarias.” (24). Sólo dentro de la arbitrariedad lingüística es que se puede explicar la variedad de géneros, o mejor, la no reciprocidad entre cuerpo humano y su expresión sexual y lingüística. Si “el género organiza el mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la personalidad” (26), lo mismo se podría decir de la lengua y su eficacia simbólica, que, como el género, no requiere de manifestaciones abstractas ni espectaculares, sino de gestos, sonidos, manifestaciones silenciosas, constantes y reiterativas.

Casi al centro de la clase, cuando se contextualiza sobre la conceptualización de la violación como violencia expresiva, el problema del lenguaje aparece de nuevo. Los violadores entrevistados por Segato se quedan sin palabras. “Tuvimos largas conversaciones, sin límite de tiempo, lo que constituyó una oportunidad única de escudriñar el universo mental de un violador. Y uno de los temas centrales fue precisamente la ininteligibilidad de su acto [el énfasis es mío]” (39). Si para describir el género de los otros había que dejar la antropología y recurrir a la gramática, desde dónde o cómo habría que llenar ese silencio en boca de los violadores y agresores, o ¿habría que dejar la expresión tal cual es, silenciosa? Conforme prosigue la clase, se enfatiza siempre una forma de lectura semiótica, esto es, que la violencia siempre es interpretable, que siempre tiene un horizonte de sentido, de expresión y de significado, pero que también estos elementos pueden cambiar. Así es que los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, para Segato, escriben algo. Pronto, esa espectacularización de la violencia sirve para expresar un poder soberano, o un poder de “una segunda realidad”, un poder “mafioso”. No es de sorprender así, que en otra parte Segato enfatice la necesidad de un estado “restituidor de foro étnico o comunitario [que] podrá proteger a la gente” (La guerra contra las mujeres 178). No obstante, ¿no será que el mismo estado, en cualquier variante, guarda silencio, como los violadores entrevistados por Segato, frente a todos los abusos porque precisamente el estado y los violadores comparten “ADN” [este último símil es de Segato]? Es decir, ¿no será que la violencia más peligrosa no es la espectacular —preocupante y grave—sino la violencia más silenciosa, incapaz de narrarse, o al contrario capaz de ser interpretada de tantas formas como sea posible? Más aún, si la violencia es siempre interpretable, ¿no es ésta también la misma lógica del estado, que “guarda” el monopolio de la violencia y sólo él sabe cómo leerla? Habría en el texto de Segato un atisbo de respuesta, que sugeriría pensar una contra-pedagogía como una semiótica y no como una hermenéutica. Pues semiótica y contra-pedagogía abandonan todo tipo de profesionalización, (como se lee en la ronda de preguntas), de cristalización de las interpretaciones. Con esto, se abre la posibilidad de volver a interpretar, o de no hacerlo y comenzar a conceptualizar.

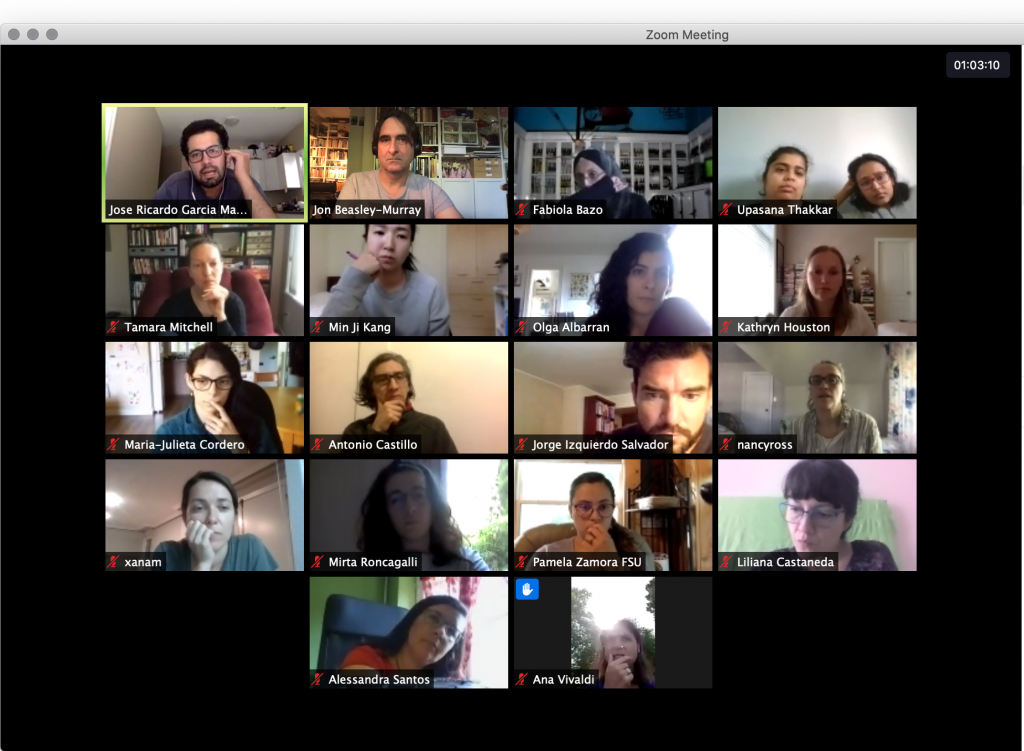

On July 1, we are very pleased to welcome

On July 1, we are very pleased to welcome

In her chapter, “Patriarchy: From the Margins to the Center” (from La guerra contra las mujeres [2017]), Rita Segato goes further. We are all trained to be psychopaths now, she tells us, as part of a “pedagogy of cruelty” that is the “nursery for psychopathic personalities that are valorized by the spirit of the age and functional for this apocalyptic phase of capitalism” (102). Segato presents a brief reading of Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange to make her point, though what she sees as “most extraordinary” about the film is that the shock with which it was received when it came out (in 1971) now seems to have almost totally dissipated. What was once taken as itself an almost psychopathic assault on the viewer’s senses is now just another movie; this shift in our sensibility is “a clear indication [. . .] of the naturalization of the psychopathic personality and of violence” (102). The narcissistic “ultra-violence” of the gang of dandies that the film portrays is now fully incorporated within the social order that it once seemed to threaten.

In her chapter, “Patriarchy: From the Margins to the Center” (from La guerra contra las mujeres [2017]), Rita Segato goes further. We are all trained to be psychopaths now, she tells us, as part of a “pedagogy of cruelty” that is the “nursery for psychopathic personalities that are valorized by the spirit of the age and functional for this apocalyptic phase of capitalism” (102). Segato presents a brief reading of Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange to make her point, though what she sees as “most extraordinary” about the film is that the shock with which it was received when it came out (in 1971) now seems to have almost totally dissipated. What was once taken as itself an almost psychopathic assault on the viewer’s senses is now just another movie; this shift in our sensibility is “a clear indication [. . .] of the naturalization of the psychopathic personality and of violence” (102). The narcissistic “ultra-violence” of the gang of dandies that the film portrays is now fully incorporated within the social order that it once seemed to threaten. We are delighted to start today with a discussion with

We are delighted to start today with a discussion with

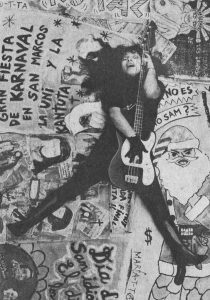

María T-ta had a very assertive discourse about female sexuality, and made it clear that she did “with her life and with her body what she wanted.” Her lyrics, presentations, interviews and publications evidenced her critique of machismo in Peruvian society. For instance, one of her songs describes the rape of a maid (a racialized woman from the Andes) by the son of a white family in a rich neighbourhood in Lima.

María T-ta had a very assertive discourse about female sexuality, and made it clear that she did “with her life and with her body what she wanted.” Her lyrics, presentations, interviews and publications evidenced her critique of machismo in Peruvian society. For instance, one of her songs describes the rape of a maid (a racialized woman from the Andes) by the son of a white family in a rich neighbourhood in Lima. Me cautivaron particularmente las ideas de Graff Zivin alrededor del malentendido en la literatura. Su lectura breve de El entenado (1983), la novela de Juan José Saer, me pareció profunda. Graff Zivin además registra otras lecturas académicas que se han hecho sobre la misma novela, marcando por qué la suya puede ser diferente. A partir de ese intercambio me motivé a leer El entenado. La novela está ambientada en la experiencia de la conquista del territorio Latinoamericano y en el testimonio de un europeo que vivió como cautivo por diez años en una tribu de indígenas que habitaban alrededor de lo que hoy es Santa Fe, Argentina. Luego de leerla solo me cupo preguntar por qué Graff Zivin no la exploró incluso más, leyendo más partes del texto que apoyaran su postura. Más Saer y menos Ranciere, por decirlo de alguna manera.

Me cautivaron particularmente las ideas de Graff Zivin alrededor del malentendido en la literatura. Su lectura breve de El entenado (1983), la novela de Juan José Saer, me pareció profunda. Graff Zivin además registra otras lecturas académicas que se han hecho sobre la misma novela, marcando por qué la suya puede ser diferente. A partir de ese intercambio me motivé a leer El entenado. La novela está ambientada en la experiencia de la conquista del territorio Latinoamericano y en el testimonio de un europeo que vivió como cautivo por diez años en una tribu de indígenas que habitaban alrededor de lo que hoy es Santa Fe, Argentina. Luego de leerla solo me cupo preguntar por qué Graff Zivin no la exploró incluso más, leyendo más partes del texto que apoyaran su postura. Más Saer y menos Ranciere, por decirlo de alguna manera. Los 12 relatos que forman la colección Las cosas que perdimos en el fuego (2016) de Mariana Enríquez pudieran ser eso que el título evoca. Es decir, que cada relato sería algo que se perdió en la hoguera de ese fuego fatuo al que llamamos, por comodidad, postmodernidad. Míticamente, el fuego es aquello que Prometeo robó para alumbrar las tinieblas en que vivían los mortales griegos. El fuego de Enríquez tiene carácter prometeico y ritual. Sin embargo, los cuentos no alumbran nuestra oscuridad, sino que, con sus llamas, nos oscurecen dentro un hornillo demente, adicto y hambriento que no se puede parar, que todo se traga. Este es el fuego ritual de la posmodernidad. En este sentido, las cosas que perdimos en el fuego son familias, casas, pueblos del oriente argentino, inocencia, maridos, hijos, parejas, niños criminales y asesinos, gente deforme e intoxicada, mujeres incendiarias, madres adictas y preocupadas, padres ausentes, ríos contaminados, trabajos, huérfanos y religiosos enloquecidos.

Los 12 relatos que forman la colección Las cosas que perdimos en el fuego (2016) de Mariana Enríquez pudieran ser eso que el título evoca. Es decir, que cada relato sería algo que se perdió en la hoguera de ese fuego fatuo al que llamamos, por comodidad, postmodernidad. Míticamente, el fuego es aquello que Prometeo robó para alumbrar las tinieblas en que vivían los mortales griegos. El fuego de Enríquez tiene carácter prometeico y ritual. Sin embargo, los cuentos no alumbran nuestra oscuridad, sino que, con sus llamas, nos oscurecen dentro un hornillo demente, adicto y hambriento que no se puede parar, que todo se traga. Este es el fuego ritual de la posmodernidad. En este sentido, las cosas que perdimos en el fuego son familias, casas, pueblos del oriente argentino, inocencia, maridos, hijos, parejas, niños criminales y asesinos, gente deforme e intoxicada, mujeres incendiarias, madres adictas y preocupadas, padres ausentes, ríos contaminados, trabajos, huérfanos y religiosos enloquecidos.

We will be reading and discussing

We will be reading and discussing